【欧洲时报汤林石编译】很少有人意识到,当人类扩展农田、运输商品、圈养动物时,这些行为正在将某些疾病从人类传播给野生动物,同时也威胁着我们自己的健康。

在进入爱丁堡皇家植物园之前,所有访客必须先踩过一块黑色的消毒垫。垫子旁边立着一块牌子,上面的标语带着几分宗教意味:“净化你的鞋底。”这个小小的“入园仪式”是为了清除鞋底上的外来细菌或其他病原体,保护园内的植物免受疾病侵袭。

《卫报》书评指出,任何想跳过这块垫子的人,都应该读一读科学与环境记者莉兹·卡劳赫尔的新书《房间里的大象》。作为英国科学作家协会的成员,卡劳赫尔深入调查了“人类如何让动物生病”这一话题。

如今,我们对“人畜共患疾病”已经有了高度警觉——这些疾病会从野生动物传染给人类,比如艾滋病毒和新冠病毒。但我们却很少意识到,反过来,人类的行为也导致或加速了疾病向动物的传播。

卡劳赫尔称,当最早的人类走出非洲时,体内携带的病原体也随之传播开来。人类自身染病的同时,也将疾病传给了其他动物。随着时间推移,人类传播疾病的方式变得愈发复杂。大约1.2万年前,人与动物的距离大幅拉近——人类开始驯化和饲养家禽家畜,将它们集中圈养在狭小空间。这种饲养方式使病原体在动物之间传播变得更加容易。

被驯养的动物面临各种疾病,不仅包括牛、羊、猪、骆驼等家畜,也涉及狗、猫这类工作动物与伴侣动物。它们的许多野生近亲,如山羊、羚羊、野猪、狼和大型猫科动物,至今仍生活在野外。这些野生动物与已被驯养并可能携带新型病原体的“亲戚”们在生物学上极为相近。人们普遍认为,是家犬将犬瘟传播给了狮子和非洲野狗。

人类发展出农耕文明后,储存的粮食吸引了大量啮齿类动物,这些动物也把它们体内的病原体“共享”给了人类。啮齿类动物的免疫系统秉持“速生速死”的策略,它们并不会投入过多免疫力来杀死病菌,因此成了主要的病原体“搬运工”。而人类的寿命更长,也把这些病原体带到了更远的地方。

贸易的影响力也不可小觑。当人类开始探索世界时,顺便将动物带到了全球各地。不论是有意的(比如随行运输的家畜),还是无意的(比如老鼠“搭便车”),动物的迁移成了病原体传播的重要途径。人类还开始贩卖野生动物——无论是活的,还是尸体。人们把外来物种引入到新发现的岛屿和大陆,连带着它们体内的病原体一并扩散。

我们还砍伐森林,毁坏栖息地,迫使野生动物之间的距离变近,甚至更靠近人类。

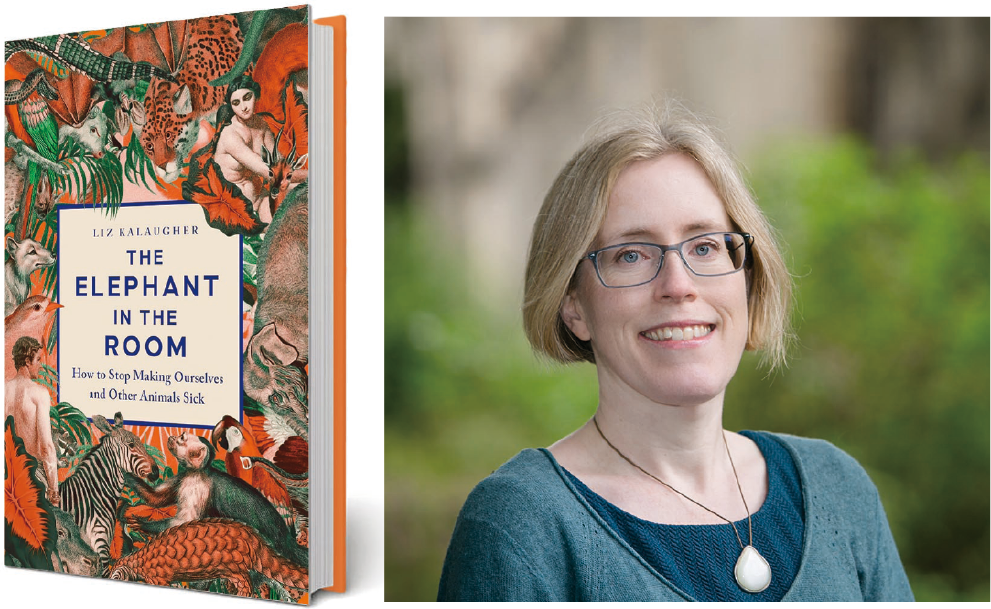

左图为《房间里的大象》,右图为本书作者莉兹·卡劳赫尔。(图片来源:Icon Books出版社/英国物理学会网站)

20世纪80年代,《枪炮、病菌与钢铁》的作者贾雷德·戴蒙德概括了物种灭绝的四大原因:栖息地破坏、外来物种入侵、过度捕杀、次生灭绝(一种物种灭绝后,因其消失而引发的其他物种的连锁灭绝)。后来,有人建议将气候变化加入,作为第五大因素。而现在,卡劳赫尔要在这份清单上再加上一项:疾病。

例如,全球41%的两栖动物物种面临灭绝威胁,部分原因是壶菌——这种真菌会感染它们的皮肤。对人类来说,皮肤真菌感染或许只是个小麻烦,但对两栖动物而言,往往是致命的。

她认为,不论是将病原体带到新的地方,还是破坏生态系统,影响气候变化,这一切背后“房间里的大象”都是人类。

而那些将疾病传播到野生动物身上的人类活动,如今也反噬了我们自己。

“就在我写下有关禽流感的章节期间,美国首次发生了禽流感病毒从奶牛传染给农场工人的案例。许多人担心,H5N1禽流感病毒正逐步适应环境,变得更容易在人与哺乳动物之间传播。这种前景,实在令人不寒而栗。”卡劳赫尔写道。

令人欣慰的是,也有人为保护濒危物种而奔走。他们为僧海豹接种疫苗,把青蛙放进“桑拿房”,用高温杀死真菌。不过,就连一些本意是保护野生动物的项目,也曾无意间传播了疾病——比如在圈养繁育项目中,病原体从一个物种传到了另一个,等到这种动物被放归野外时,病菌也一并扩散了。

在卡劳赫尔看来,人类可以采取一系列方法来解决问题。例如,规范贸易与农业,保护森林和其他栖息地,摆脱对化石燃料的依赖。“这些措施的成本,很可能远低于应对下一场全球性大流行病的代价。”但她也坦承:我们需要的不仅仅是政策变革,更是一场伦理观念与思维方式的根本性转变。

“野生动物疾病和人类流行病,其实就是同一枚硬币的两面。”卡劳赫尔认为,人们往往只关注“属于我们自己”的那一面,而这种“自私”的视角最终不会有什么好结果。

《卫报》认为,这是一部视野开阔、扎实详尽、极具说服力的作品,文字叙述冷静、细腻,但在平静的表面之下,你能听到一声声痛切的呼唤,恳求我们睁开双眼,看清人类的健康早已与其他物种的健康紧密相连。爱丁堡皇家植物园门口的消毒垫,某种程度上也像一种精神层面的“净化仪式”,让我们清除一种错误的观念——即人类的健康可以独立于周围生态系统之外。只有打破这种思维模式,我们才有可能真正走向一个更加健康的未来。

(编辑:唐快哉)